栄養バランスの良い食事

栄養バランスの良い食事とは、

栄養バランスの良い食事とは、三大栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物のバランスを考慮すると同時に、ビタミンとミネラルなどの微量栄養素をバランスよく含む食事を言います。

三大栄養素はそれぞれ異なる役割を果たしています。

たんぱく質は、生命活動に欠かせない栄養素の一つです。たんぱく質は、アミノ酸という小さな単位に分解されて、体内でさまざまな役割を果たします。たとえば、筋肉や骨、皮膚や髪、血液やホルモンなどは、たんぱく質から作られています。また、たんぱく質は、免疫系の働きを強化したり、食欲を抑えたりする効果もあります。たんぱく質は、肉や魚、卵や乳製品、大豆製品などに多く含まれています。

脂質は、エネルギー源や細胞膜の構成要素として重要な栄養素の一つです。脂質は、脂肪酸とグリセロールという小さな単位に分解されて、体内でさまざまな役割を果たします。たとえば、脂肪酸は、ホルモンや神経伝達物質の原料となったり、体温を保ったりする効果があります。また、脂肪酸には、必須脂肪酸と呼ばれる、体内で合成できないものもあります。必須脂肪酸は、魚油や植物油などに多く含まれています。脂質は、動物性食品や植物性食品に広く分布していますが、その種類や性質には大きな違いがあります。動物性食品に多い飽和脂肪酸は、コレステロールや中性脂肪の上昇に関係していると言われています。一方、植物性食品に多い不飽和脂肪酸は、コレステロールや中性脂肪の低下に関係していると言われています。

炭水化物は、エネルギー源として最も効率的な栄養素の一つです。炭水化物は、糖という小さな単位に分解されて、体内でさまざまな役割を果たします。たとえば、糖は、脳や筋肉のエネルギーとなったり、血糖値を調節したりする効果があります。炭水化物は、穀物やイモ類、豆類などに広く分布していますが、その種類や性質には大きな違いがあります。穀物やイモ類に多いでんぷんは、消化吸収が早く、血糖値の上昇に関係していると言われています。一方、豆類に多い食物繊維は、消化吸収が遅く、血糖値の安定に関係していると言われています。

ビタミンとミネラルは、体の機能を正常に保つために必要な微量栄養素です。ビタミンとミネラルは、体内で合成できないか、あるいは十分に合成できないものが多いため、食事から摂取することが大切です。ビタミンとミネラルは、それぞれにさまざまな種類があり、それぞれに特有の働きがあります。たとえば、ビタミンAは、視力や皮膚の健康に関係しています。ミネラルのカルシウムは、骨や歯の形成に関係しています。ビタミンとミネラルは、野菜や果物、肉や魚、乳製品や穀物などに多く含まれています。ビタミンとミネラルの摂取量は、年齢や性別、体調や生活習慣によって異なります。ビタミンとミネラルは、過剰に摂取すると、逆に体に悪影響を及ぼすこともあります。

栄養バランスの悪いダイエット

栄養バランスの悪いダイエットは、

栄養バランスの悪いダイエットは、一部の食品や栄養素を極端に制限したりした場合、健康に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。炭水化物や脂質を極端に減らしたり、タンパク質やビタミンを過剰に摂ったりすることで、

一時的に体重が減るかもしれませんが、長期的には、次のような問題を引き起こす可能性があります。

- 代謝が低下し、基礎代謝量が減ることで、リバウンドしやすくなります。

- 筋肉量が減り、筋力や免疫力が低下します。

- 骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが高まります。

- 脳や神経系の機能が低下し、集中力や記憶力が低下します。

- ホルモンのバランスが乱れ、生理不順や不妊などの婦人科系のトラブルが起こりやすくなります。

- 気分や精神状態が不安定になり、うつやイライラなどの心理的な問題が起こりやすくなります。

ダイエットをするときは、栄養バランスの良い食事を摂り、適度な運動を行うことが大切です。

ご飯(お米)はダイエットにお勧めの食材で、低カロリーで満足感が高く空腹になりにくいという特長があります。

「ご飯の割合を多めにして」、その分、食べ過ぎると高カロリーになりがちな

「おかずを減らす」のもお勧めのダイエット方法です。

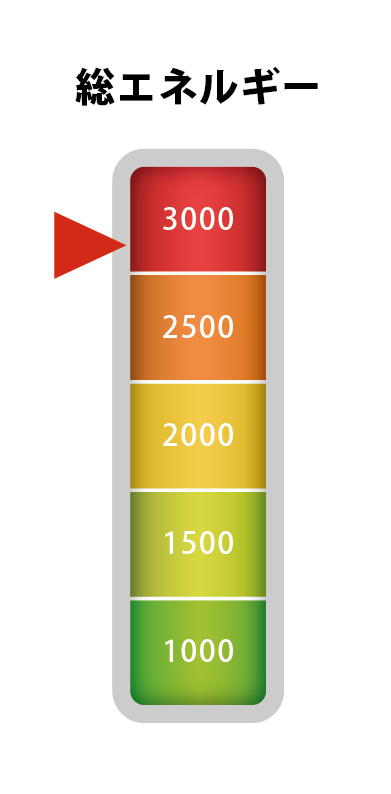

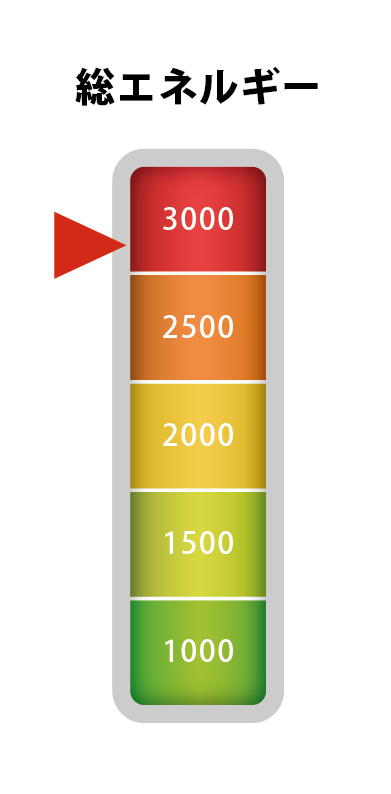

総エネルギー

栄養バランスの良い食事では、

まず一日の食事の「総エネルギー(カロリー)」に注目しましょう。

適切なエネルギーの摂取は、健康を維持するだけでなく、体重の管理や活動レベルに適したエネルギーバランスを保つ上で重要です。

過剰なエネルギー摂取は肥満の原因となり、慢性的な病気のリスクを高める一因となり得ます。逆に、エネルギー摂取が不足した場合も、栄養失調や低血糖といった問題を引き起こす可能性があります。

総エネルギー(カロリー)を計算する場合は、三大栄養素のたんぱく質・脂質・炭水化物、この3つの栄養素から得られるエネルギーを合計して求めます。

たんぱく質:1g当たり4kcal、脂質:1g当たり9kcal、炭水化物:1g当たり4kcalとして計算します。

また、個人毎に必要な総エネルギーは異なり、「性別・年齢・身長・体重・活動量」などによって変動します。

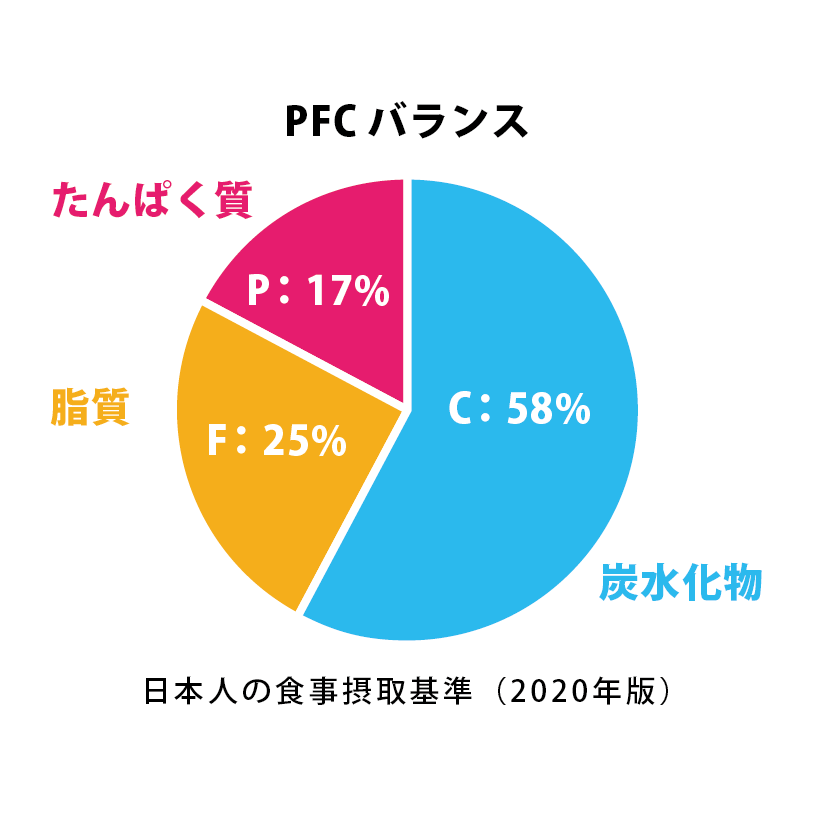

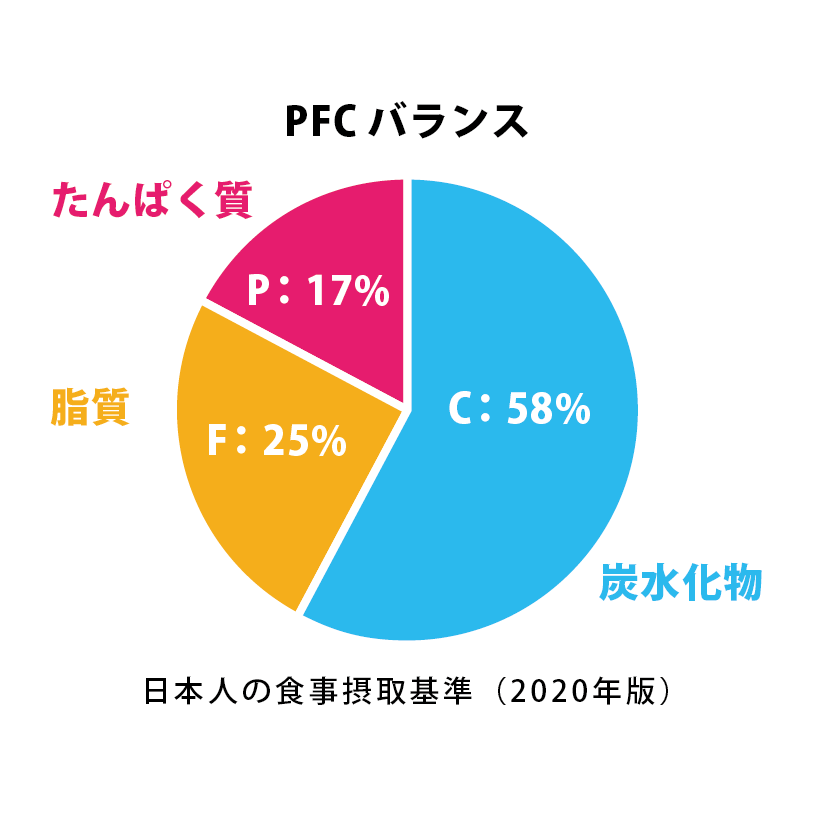

PFCバランス

PFCバランスとは、

PFCバランスとは、食事から摂取するエネルギー(カロリー)の内訳で、エネルギーの元となる三大栄養素

「たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)」のバランスを指します。エネルギー産生栄養素バランスとも言います。

PFCバランスが崩れると、どんな影響があるのでしょうか。タンパク質、脂質、炭水化物、これらの栄養素は、私たちの体にとって必要不可欠なものですが、過剰に摂ると、逆に体に悪影響を及ぼすことがあります。

例えば、タンパク質は筋肉や骨、皮膚などの組織の形成に必要ですが、摂りすぎると、腎臓に負担をかけたり、尿酸値が上昇したりすることがあります。

脂質はエネルギー源やホルモンの材料になりますが、摂りすぎると、血中コレステロールや中性脂肪が増えたり、動脈硬化や肥満の原因になったりすることがあります。

炭水化物は主にエネルギー源として使われますが、摂りすぎると、血糖値が急激に上昇したり、インスリンの分泌が過剰になったりすることがあります。

PFCバランスが崩れると、これらのように、様々な健康問題が起こる可能性があります。そのため、PFCバランスを意識して、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

PFCバランスの目安は、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の、成人18~64歳の男女の中央値(16.65%、25%、57.5%)を四捨五入し、

たんぱく質(P):17%、脂質(F):25%、炭水化物(C):58%と設定しています。

総エネルギー+PFCバランス

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、

総エネルギー(推定エネルギー必要量)とPFCバランス(エネルギー産生栄養素バランス)を部分抜粋して掲載しています。

※ E:熱量(Energy:エネルギー)、P:たんぱく質(Protein:プロテイン)、F:脂質(Fat:ファット)、C:炭水化物(Carbohydrate:カーボハイドレート)

| 男性 |

|

総エネルギー(E) |

たんぱく質(P) |

脂質(F) |

炭水化物(C) |

|

kcal/日 |

%エネルギー |

| 0~5(月) |

550 |

- |

- |

- |

| 6~8(月) |

650 |

- |

- |

- |

| 9~11(月) |

700 |

- |

- |

- |

| 1~2(歳) |

950 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 3~5(歳) |

1,300 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 6~7(歳) |

1,550 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 8~9(歳) |

1,850 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 10~11(歳) |

2,250 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 12~14(歳) |

2,600 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 15~17(歳) |

2,800 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 18~29(歳) |

2,650 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 30~49(歳) |

2,700 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 50~64(歳) |

2,600 |

14~20 |

20~30 |

50~65 |

| 65~74(歳) |

2,400 |

15~20 |

20~30 |

50~65 |

| 75以上(歳) |

2,100 |

15~20 |

20~30 |

50~65 |

| 女性 |

|

総エネルギー(E) |

たんぱく質(P) |

脂質(F) |

炭水化物(C) |

|

kcal/日 |

%エネルギー |

| 0~5(月) |

500 |

- |

- |

- |

| 6~8(月) |

600 |

- |

- |

- |

| 9~11(月) |

650 |

- |

- |

- |

| 1~2(歳) |

900 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 3~5(歳) |

1,250 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 6~7(歳) |

1,450 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 8~9(歳) |

1,700 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 10~11(歳) |

2,100 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 12~14(歳) |

2,400 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 15~17(歳) |

2,300 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 18~29(歳) |

2,000 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 30~49(歳) |

2,050 |

13~20 |

20~30 |

50~65 |

| 50~64(歳) |

1,950 |

14~20 |

20~30 |

50~65 |

| 65~74(歳) |

1,850 |

15~20 |

20~30 |

50~65 |

| 75以上(歳) |

1,650 |

15~20 |

20~30 |

50~65 |

妊婦 初期

妊婦 中期

妊婦 後期 |

50(付加量)

250(付加量)

450(付加量) |

13~20

13~20

15~20 |

20~30 |

50~65 |

| 授乳婦 |

350(付加量) |

15~20 |

20~30 |

50~65 |

栄養バランスは、主に「総エネルギー」と「PFCバランス」の2つの指標に注目することが、栄養バランスの良い食事を摂るための重要なポイントとなります。

栄養バランスは、主に「総エネルギー」と「PFCバランス」の2つの指標に注目することが、栄養バランスの良い食事を摂るための重要なポイントとなります。 栄養バランスの良い食事とは、三大栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物のバランスを考慮すると同時に、ビタミンとミネラルなどの微量栄養素をバランスよく含む食事を言います。

栄養バランスの良い食事とは、三大栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物のバランスを考慮すると同時に、ビタミンとミネラルなどの微量栄養素をバランスよく含む食事を言います。 栄養バランスの悪いダイエットは、一部の食品や栄養素を極端に制限したりした場合、健康に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。炭水化物や脂質を極端に減らしたり、タンパク質やビタミンを過剰に摂ったりすることで、一時的に体重が減るかもしれませんが、長期的には、次のような問題を引き起こす可能性があります。

栄養バランスの悪いダイエットは、一部の食品や栄養素を極端に制限したりした場合、健康に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。炭水化物や脂質を極端に減らしたり、タンパク質やビタミンを過剰に摂ったりすることで、一時的に体重が減るかもしれませんが、長期的には、次のような問題を引き起こす可能性があります。

栄養バランスの良い食事では、まず一日の食事の「総エネルギー(カロリー)」に注目しましょう。

栄養バランスの良い食事では、まず一日の食事の「総エネルギー(カロリー)」に注目しましょう。 PFCバランスとは、食事から摂取するエネルギー(カロリー)の内訳で、エネルギーの元となる三大栄養素「たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)」のバランスを指します。エネルギー産生栄養素バランスとも言います。

PFCバランスとは、食事から摂取するエネルギー(カロリー)の内訳で、エネルギーの元となる三大栄養素「たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)」のバランスを指します。エネルギー産生栄養素バランスとも言います。 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、総エネルギー(推定エネルギー必要量)とPFCバランス(エネルギー産生栄養素バランス)を部分抜粋して掲載しています。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、総エネルギー(推定エネルギー必要量)とPFCバランス(エネルギー産生栄養素バランス)を部分抜粋して掲載しています。

●市販の栄養バランスの良い食品の例は → こちら

●市販の栄養バランスの良い食品の例は → こちら